棚田CAMPで地域活性。参加・関係・交流しましょう(サポーター:玉崎さん)

農閑期の棚田

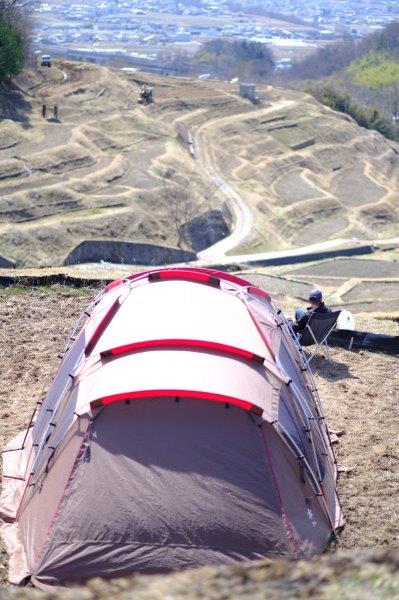

4月上旬の稲倉の棚田。標高約750mの空気は昼夜でまだ10度以上の寒暖差がある。蕗の薹が、漸くちらほらと顔を出し若菜色のパウダーコーティングを畦畔に振りまくも未だ淡く儚げで、彩度の低いベージュ色の谷間が大半を占めて寒々しい。人々が田んぼを耕し、水を引くのもひと月先のことで、農閑期の静けさが棚田の空気に感じられる。

そんな農閑期の棚田を有効活用し、保全に繋げる仕組みが出来ないかを形にしたのが「棚田CAMP」であった。

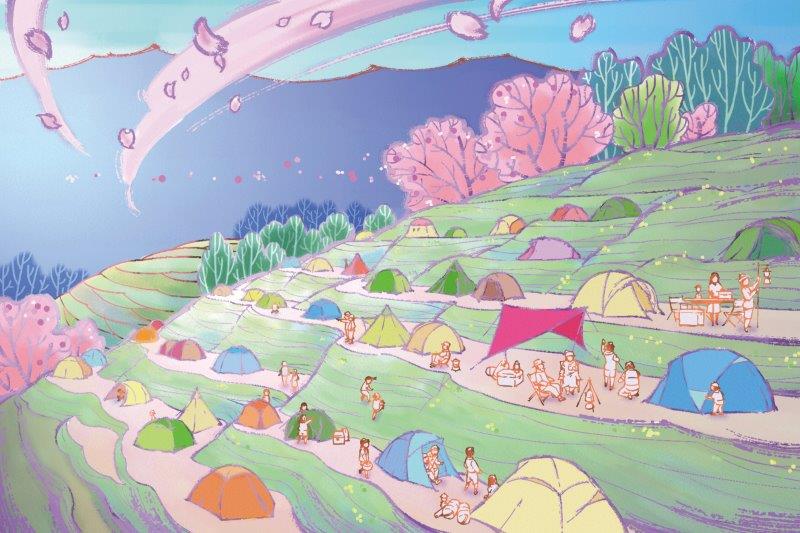

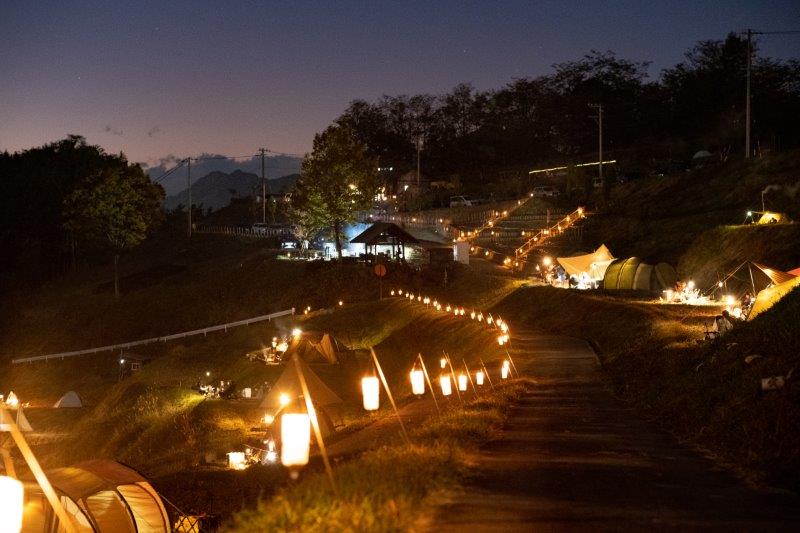

奥穂高岳にある涸沢ヒュッテの谷間に沢山のテントが張られ、まるで無数の光の雪洞が散りばめられたような夜景を写真で見たが、それを是非、棚田で実現したいと夢想したのがきっかけである。

棚田CAMP始動

地域おこし協力隊着任前、一介の棚田オーナーとして、田植え稲刈りに参加するだけの身から企画書を稲倉の棚田保全委員会に持ち込み、東京を中心とする仲間で棚田フューチャーズを結成して2017年に初開催。そこからの紆余曲折、台風中止やコロナ延期を乗り越え2024年春で第12回目となった。(春と秋の年2回開催)

眼前に広がる上田市街と美ヶ原高原、遠方に望む北アルプス連峰は、雛壇上に連なる棚田では“どこから眺めても絶景”のサイトと、その場所で収穫された米をその場所で調理していただく醍醐味は、かけがえのない貴重な体験を提供している。

地域の魅力=人の魅力

地域を愛する動機として、移住者の自分が感じるのは「地域の名所が何なのか、特産品が何なのか?」は、あくまでも二次的な要素であり、大切なのは「そこに誰がいて、何をしているか?」の魅力だと考える。例えば、容姿や年収で選ぶ恋人より、中身で選ぶ恋人のように。

棚田フューチャーズの強さは、各々が棚田CAMPという場を介し、得意分野で魅力発信できる土壌がある事だ。

今春の棚田CAMPから新たなメンバーが加わり、アイデアと蓄積された経験が上手く化学反応をおこす。夜間に行った「棚田BAR」「着たままサウナサロン」「焚火」の一体空間は、メンバー各々の魅力発信と上田で繋がったバイタリティ溢れる友人や棚田保全委員会にも参加いただき、都市住民・移住者・地元民との闊達な意見交換と交流の場を生み出せた。

もちろん棚田BARで提供される長野県内の棚田で作られた日本酒(稲倉の棚田産・岡崎酒造「亀齢」を筆頭に)の試飲は、地域紹介の一端を担えたはずではある。

未来に向けて

地域や組織は単位が小さいからこそ、市議会議員や市長、関係団体との距離も近く、自らの働きかけが社会に反映されやすい。

稲倉の棚田でローンチした棚田CAMPも各方面での発表も功を奏し、全国の“棚田業界”で採用する地域が増えてきた。さらに稲倉の棚田保全委員会が、2022年(令和4年度)農林水産祭「むらづくり部門」で天皇杯を受賞したのを契機に、翌2023年から稲倉の棚田をモデル地区として農林水産省が提唱する「棚田の多面的機能」評価検討会が発足。

棚田CAMPは多面的機能の一つ「保健休養機能」を担う活動として、棚田の魅力と可能性を示し、その意義を国に提言する立場に成りつつある。

棚田自体の魅力を未来に向けて、農業の生産性とは異なるアクションが必要と考えて始めた棚田CAMPも、今後はさらに持続可能な体制を構築しながらブラッシュアップしていくつもりだ。

興味を持った方は是非、お声がけいただきたい。